相撲とは?

相撲は日本最古の国技

相撲は日本最古の国技

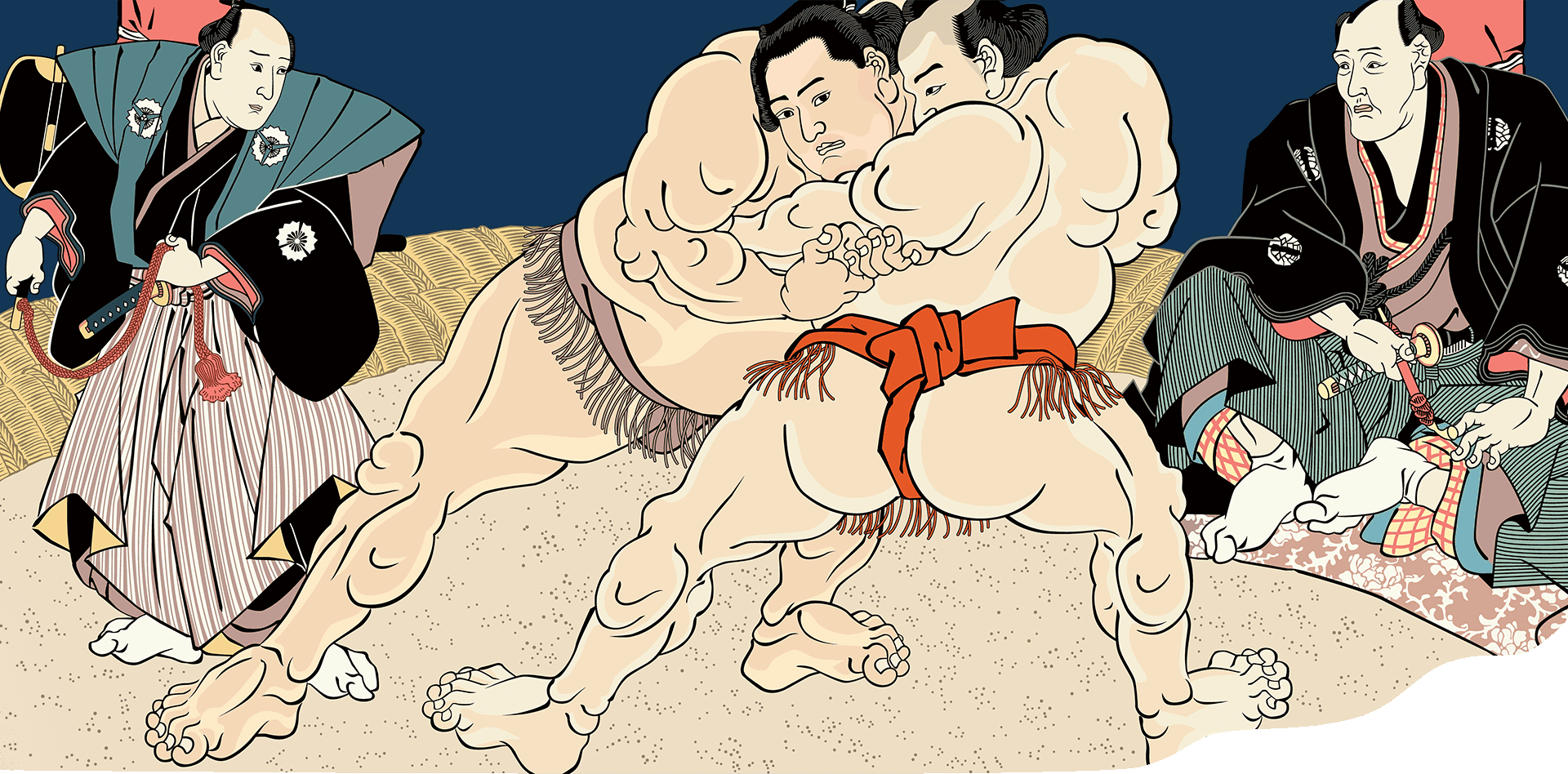

相撲は、日本で最も古い国技といわれています。すでに1,500年以上前から行われていた記録があり、当初は単なる格闘技ではなく、力比べを通して豊作を祈る儀式でもありました。 大きな体をぶつけ合い、相手を土俵の外に押し出す、または倒すというシンプルなルールは、昔から変わりません。江戸時代には庶民の娯楽としても広がり、やがて大相撲として制度化され、「国技館」で開催されるようになりました。 相撲は日本人の歴史や生活と深く結びついている、まさに「国技」なのです。

神事としてのルーツ

神事としてのルーツ

相撲の起源は、神々への祈りにさかのぼります。古代の人々は、収穫や国の安泰を願い、力士が神前で力を競い合う儀式を行いました。 相撲の土俵が神聖な場とされるのはそのためで、今でも土俵には清めの塩をまく習慣が残っています。試合の前に力士が四股を踏むのも、大地の邪気を払う動作とされています。 このように相撲は単なるスポーツではなく、自然や神々に感謝をささげる伝統行事の要素を色濃く受け継いでいるのです。

現在は国際的に人気のスポーツ

現在は国際的に人気のスポーツ

現代の相撲は、日本の国技でありながら国際的にも注目を集めています。海外出身の力士が数多く活躍し、モンゴルやヨーロッパ、アメリカなどからもスター力士が誕生しました。 テレビやインターネットを通じて、世界中でその迫力ある試合を見ることができ、外国人観光客にとっても日本滞在中の人気体験の一つとなっています。日本の伝統文化を色濃く残しながら、同時にグローバルなスポーツへと発展しているのが、現代の相撲の大きな魅力です。

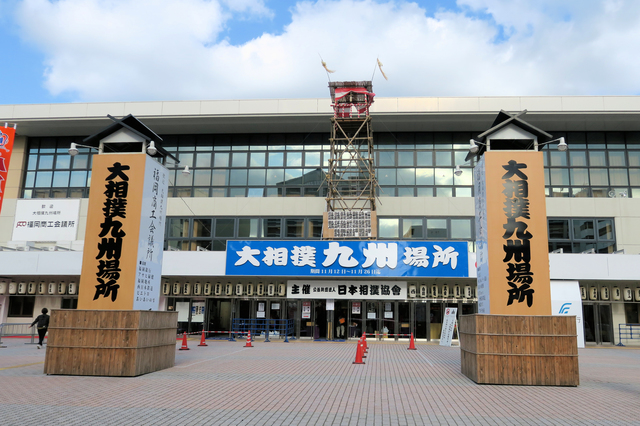

福岡と相撲

大相撲は一年に六回、本場所と呼ばれる公式大会を行います。その一つが毎年十一月に福岡市で開かれる「九州場所」です。会場は博多の街にある福岡国際センターで、十五日間にわたり熱戦が繰り広げられます。力士たちは一年の締めくくりとして全力でぶつかり合い、観客は迫力ある取り組みを間近で見ることができます。福岡の街はこの時期、相撲一色に染まり、観光や食文化と合わせて楽しめる点も魅力です。伝統と熱気を同時に味わえる、九州ならではの一大イベントなのです。

相撲と食文化

相撲の食文化を語るうえで欠かせないのが「ちゃんこ鍋」です。肉や野菜に加え、魚を豊富に使うのが特徴で、栄養満点のこの鍋が力士の体をつくっています。玄界灘などの豊かな漁場に恵まれた福岡県では、新鮮な水産物が水揚げされ、力士にとっても最高の食材の宝庫です。

また、相撲の世界では祝いの席に鯛を用いる習慣があり、土俵入りや優勝の場面で「めでたい魚」として親しまれてきました。福岡で味わう魚の中には、力士の日々の食生活から伝統的な儀礼に至るまで、相撲文化とゆかりのあるものがあります。力士の日々の食生活から伝統的な儀礼に至るまで、相撲文化と深く結びついています。ここでは相撲と福岡の食の魅力を同時に体験できるのです。